この小説とはほとんど何の関係もないのだが、9.11のことが書かれているのでつい思い出してしまったから書き付けてしまおう。ワールド・トレード・センター・ビルの展望台に昇った最初で最後の機会が2000年のことだった。その頃はもちろん機内に液体を持ち込んではならないだとか、搭乗直前にベルトを抜いたり靴を脱いだりする必要もなくて、思い出してみると空港によっては、たとえばLAXなんかではゲートのところまで友人が見送りに来てくれていたものだった。WTCの頂上から降りてきて、一階にあった書店で本を漁った後外に出ると、入り口付近では10人くらいの男女が心許なげにタバコを吹かしていた。これだけ高いビルなのに、もしかすると最上階にいる人でもここまで降りてきて吸わなければならないのかなあとぼんやり考えたのを覚えている。

たまたま2002年にもNYへ行く用事ができて、しかもそれがちょうど9.11を挟んだ一週間のことだった。街の人たちの間には、まだちょっと麻痺したような感じがあって、誰に会っても「あのときはどこにいた?」という挨拶をしていたような気がする(ちょうど3.11から三ヶ月くらいの間、東京でそうだったように)。それとも一周年記念のタイミングだったからそうだったにすぎないのかもしれない。ささやかなパーティーに行ってみると、ロウワー・マンハッタンを望める屋上が会場になっていて、「今日明日あたりはヤバイらしい」なんていう都市伝説めいた噂話がそこここで交わされていた。こんな低いビルにそんなことはほとんど起こりえないとわかっていても、ここに突っ込まれたらどうなるだろうというイメージが繰り返し頭の中で像を結んで、完全には怖れをぬぐい去れなかったことも覚えている。少し経ってから『クローバー・フィールド』を見たときには、パーティーから屋上にかけてのシーンで、そのイメージがほぼ再現されていることに気づいたものだった。

その頃、なぜか一年に一回から数年に一度程度NYに行く用事があったので、訪れるたびに連絡を取っていた作家に、ジャック・ケッチャムという男がいる。『隣の家の少女』だとか『黒い夏』といった徹底的に容赦ない最高の小説を書くホラー作家で、常識人ならばとうてい尋ねづらい不躾なことを訊きかけて口ごもったときなんかには、「オレはホラー作家なんだから、タブーはないぞ」と笑っていたものだった。それで、一周年記念の息苦しい空気の中で(なにしろTVでは、追悼式典の中継の間にアメリカ国家のCDのCMだけが繰り返し流されるという状況だった)、何か辛辣な言葉を聞けるのではないかと9.11の話を持ち出してみると、家人がその日もWTCに出勤していて危ういところで難を逃れたということ、その恐怖から抜け出し日常生活を取り戻すのにだいぶ苦労しているということを聞かされた。ほとんど物見遊山の部外者にとっては完全に肩すかしな応えだったわけだが、当然のことながら、それが当事者であるということなのだろうと口をつぐんだ。その後NY行きの用事がなくなり、ケッチャムが病を得たりして、まだ再会を果たしていないが、もし次に会う事があれば、そのことを訊いてみたいと考えている。

翌日、はじめてスタテン島行きのフェリーに乗ると、WTCのそびえていないマンハッタンが見えた。甲板に集まった観光客たちが、存在しないWTCを一斉にカメラに収めていた。写真は存在しないものの姿を写し取る事もできるんだ、と皮肉混じりでなくもない感想を抱きながらそれを眺めたのだった。もちろん自分でも存在しないWTCの姿は写真に撮ったが、それは不在のWTCを撮る観光客たちを撮ったに過ぎないという言い訳をまじりの行為だった。

☆ ☆ ☆

さて、この小説の主人公は何人かいて、いちばん中心となっているのは、9歳の少年オスカーであるように見える。でもほんとうのところは、9.11の朝たまたま用事があってWTC屋上のレストランに出かけていたオスカーの父親ということになる。オスカーはほとんどアスペルガー症候群のような精密さで世界や人間を理解しようとしていて、だから父親の棺桶が空っぽなまま埋葬されることを納得できない。だから、父親がどのようにして死んだかを知らない限り、父親の死に方を「発明」しなければならないと感じている。それで、父親の残した一本の鍵と「ブラック」という言葉の謎を解けば答えを見つけられるのではないかと、NY中を移動して回る探索行を開始する。ヘンな人たちにたくさん出会うこの冒険は、いろんな映画や小説のことを思い出させてくれ(例えば、途中からオスカーと行動を共にするブラックという老人がいるのだが、読んでいてどうしても、でっかい声で戦争のことやなんかをがなり立てるその様子が、映画監督サミュエル・フラーの姿と重なってしまう)、すごく楽しく、楽しいが故にきわめて切ない。

一方オスカーのおばあちゃんは、自分のつれあい、つまりオスカーのおじいちゃんとどのようにして出会い、結婚し、それから彼が不在の人となったのかということについて、オスカー宛の手紙にしたためている。それを読み進めると、実は彼らもまた、戦争中に住んでいたドレスデンで空襲に遭い、家族をすべて失った人たちなのだということがわかる。細かな事情は小説を読んでいただくとして、要するにふたりは、不在の人たちによって結ばれ、やがてお互いに不在の人となっていたことが明らかとなる。おじいちゃんの方はオスカーの父親が誕生する直前に姿を消し、自らの人生をまだ見ぬ(そして結局見ることのなかった)息子に向けた手紙に綴る。

そういうわけで、実のところこの小説は「9.11についての小説」ではなく、20世紀にも21世紀にも変わりなく発生し続けている「不在」についての小説ということになるだろう。いちばんわかりやすく不在なのが、オスカーの父親であるにすぎない。周知の通りここでの「不在」は、存在が極限まで希薄化し、まったく消失してしまったという状態ではない。むしろ、物理空間から消失することによってますます濃く鮮明に存在しているもののことを指す。

オスカーの曾祖父たちは、ユダヤ人たちが大量に不在化されていた時代の最後、連合国軍によって行われた「正しい大爆撃」によって不在の人たちとなった。その不在を中心に抱えたオスカーの祖父は、それが故に不在となることを選んだ。オスカーの父親は、アメリカの「悪行」に対する「正しい反撃」として行われた攻撃により不在となった。そうした不在によって、明日もまた今日と同じ日が訪れるという盲信によって支えられた日常もまた不在となり、二度と不在以前の様相が戻ることはない。

それでは、絶え間ない不在と不在の可能性とその恐怖の中で、我々はどのように生きていけばよいのか。忘却によって対処できれば世話はないが、だれもが都合良く健忘症を患っているわけではない。だがしかし、実のところ、その答えの一端がこの小説にあるという気がしている。典型的なPTSDの症状、あるいはなんらかの発達障害と診断されかねないオスカーの持つ、ひたすら精確さを求める態度の中にこそ、我々が学び取ることのできるものが存在しているのではないか、と。

オスカーは、「科学者」の心を発揮して、この小説の最後に至り、ある昂揚を生み出す。この小説は、文字組や誤植にはじまり、スチール写真はおろか連続写真というかたちの動画までを含むヴィジュアル言語に充ちているのだが、そのラスト・シーンにおいて、それらすべての力が最高度に高まり、ひとつの現実そのものが生み出される。その光景に胸を撃たれない者はいないだろう。

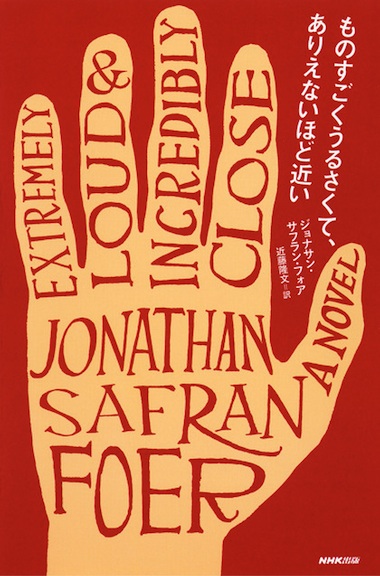

『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』

ジョナサン・サフラン・フォア/近藤隆文訳/NHK出版

初出

2011.09.27 16:00 | BOOKS