自分自身はスケートボードに乗ったことがない。それでもスケボーというのは、街に投げかけるオルタナティヴな視線だと思っている。スケーターたちは、歩行者がぼんやり通り過ぎる道路の片隅にちょっとした出っ張りを見つけ出しては何時間でも熱中するし、何でもない壁に板を立てかけてはとんでもない(としか思えない)トリックを磨き上げたりするからだ。

路地を走り抜けるスケーターたちに併走すると、どこからともなく現れる〝住民〟に罵声を浴びせられたり、昨日まで彼らの遊び場だった空間が今朝には破壊し尽くされていたりという光景に遭遇する。当事者ではない立場からの、強引かつ過剰な仮託であることは重々承知の上で紋切り型に吸い寄せられるのだが、やはりスケボーというのは、キツく編み上げられた社会という構造物の中に隙間を見つけ出して、そこをくぐり抜けることでその隙間や亀裂を拡げたり、思わぬところにぽっかりと口を開けた虚ろな空間を発見したりして、究極的には構造物全体をぐらつかせるような行為だと思う。同時に、その構造物の中で漫然と生きている人々を正しく否認し愚弄する姿勢なのだ。漫然と生ききれず、かといって隙間を走り抜ける技術も勇気もない人間にとっては、とにかく胸のすく思いをさせてくれる存在なのだ。

さてこのドキュメンタリーには、〝ラスト・ベルト〟と呼ばれるアメリカ中西部に生きるスケーターたちが登場する。よく知られているとおり〝ラスト・ベルト〟とは、かつて鉄鋼、石炭、自動車などの産業によって大きく発展したものの、その後、業界が低調になるとともに急激に人口が減少するなど、荒廃の度合いを深めてきた地域である。この映画の主な舞台となるイリノイ州のロックフォードという町の場合は比較的ゆるやかな衰退にとどまっているというが、それでもしばしば、〝アメリカで最も治安の悪い都市〟の上位10位前後にはランクインする(2020年8月に書かれたある記事によれば11位)。

たしかに映画の冒頭から、スケーターたちが忍び込むビルはほとんど廃墟のように見える。そして彼らの全身からは、そうした現実を嘲弄する空気がはっきりと伝わってくる。われわれの目からしても、そうすることで今すぐにでも廃墟から脱出できそうに感じられるのだ。実際、スケボーは彼らにとって逃避先であり、そういう意味で彼らはスケボーに命をかけていた、という意味の言葉が語られたりもする。しかしながらこのドキュメンタリーは、スケボーに前述のように勝手な仮託をするカメラが、〝壊れたアメリカの爆心地〟に乗り込んで、その現実に対して爽快な否定を突きつける現地スケーターたちの姿を記録した、というような種類の作品ではないことを、なによりも先に書きつけておかなければならない。

まず、8歳のときにこの町に移り住んだ監督のビン・リューにとって、ロックフォードは故郷と呼ぶほかない土地であり、スクリーンに登場し、その中心を占めることになる2人のスケーターたち——キアーとザックは、親友と呼んでもいい存在なのだ。つまり、いわゆる被写体とカメラの間に距離はない。ないだけではなく、監督自身が被写体にもなる。なぜなら、キアーとザックの物語は監督自身の物語でもあることが、徐々に明らかになってくるからだ。その過程こそが、この映画の物語にほかならない。

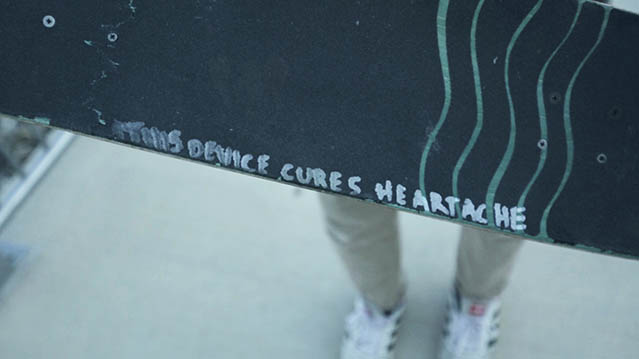

3人に共通していたのは、ロックフォードでスケートに打ちこんだという事実だけではない。3人とも幼少期に家庭内で苛烈な暴力を受け、その不条理な日常を逃げ出すためにスケートをはじめていたのだ。スケートの練習でひんぱんに怪我をすることで、〝痛みに対してのコントロール感覚〟を取り戻した、とビン・リューはプレス資料に記している。文章としては理解できた気になるが、〝痛みに対してのコントロール感覚〟とは具体的にはどんな感覚を指しているのだろう? と首をひねらずにはおれない。ただ、ひどい痛みとつきあってきたことだけは伝わってくる。

そうしたことが明らかになるとき、ビン・リューだけでなくキアーとザックにとって、この映画あるいはカメラの存在そのものが、生きるよすがだったに違いないと理解されはじめる。彼らにとって、カメラを向ける、カメラに向かって話す、カメラと走る、カメラを持って走る……すべてが、スケボーで走ることと同義だったのだ。

なるほどだからかと、深く腑に落ちる。だから、スケートのショットがここまで胸を撃つのかと。それは映し手の技術だけではなかったのだ。つまりは、〝カッコ良く撮れてる〟という次元だけの話ではけっしてなく、今ここで目にしている映像こそが、彼ら3人がいまだに存在している理由ですらという事実が伝わってくるということなのである。ということは、もうほとんどこの映画そのものが奇跡のようなものではないかと、またしても拙速に書きつけたくなる。

物づくりに関しては、しばしば〝勇気ある〟などという言葉が使われる。〝聡明さ〟という言葉もそうだ。だがこの映画ほど、勇気ある聡明な作品も少ないと感じる。なにしろ、自分自身がカメラの前に立つところにまで行きつきながら、ナルシシズムとも自己憐憫とも露悪ともはるかに隔たったところで、それ以外にはなかったという必然性が強烈に伝わってくるのだから。しかもそれは、作品を成立させるために、という目的のためだけになされたわけですらないのである。

公開情報

© 2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.

新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか絶賛上映中