ニューヨークのロウワー・イースト・サイドに住むひとりの老人がいる。そんな風には見えないが、1940年代後半からカラーで撮り始めた写真家である。1953年には、当時ニューヨーク近代美術館写真部長だったエドワード・スタイケンに認められ、新進作家展「Always the Young Strangers」のひとりに選ばれた。その後ファッション・フォトグラファーとして活動し、80年代には表舞台を去る。世間からは、長い間忘れ去られていた。

だが、彼は作品を撮り続けていた。いつの日かもう一度人々を振り向かせようというような欲望のためではない。そもそも没落したつもりもない。ただ好きなように生き、思うように自分の作品を撮り続けていたというにすぎない。ところが2006年、ふとしたことをきっかけにその作品が“再発見”される。シュタイデルから写真集『Early Color』が刊行され、世間の熱い注目を集める。

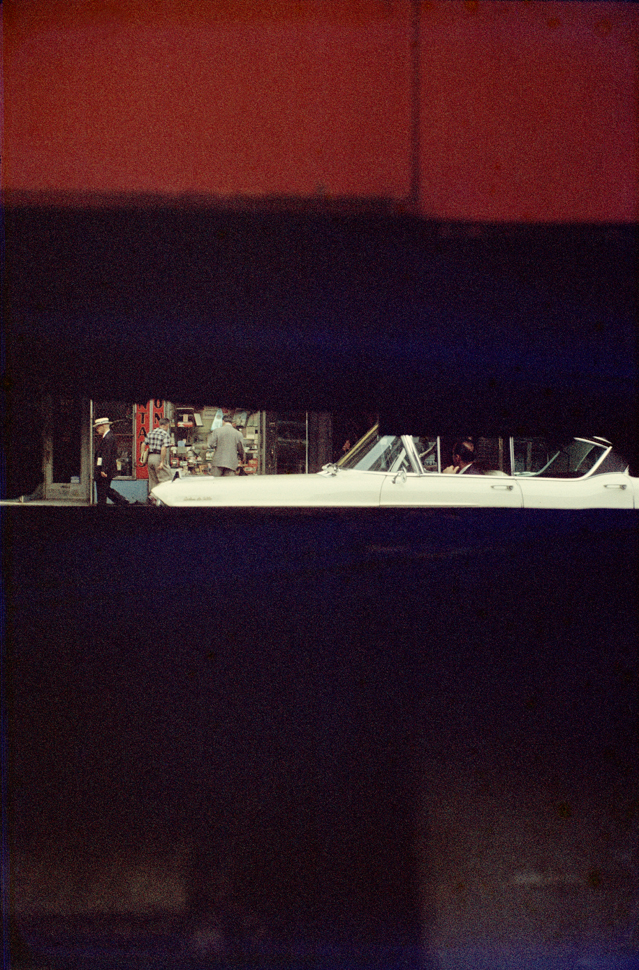

「Through Boards」(C) Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

この映画は、それからの老人の日々によりそう。というより、つきまとう。ライターの方も、「自分なんか大した人間じゃない。映画にする価値なんかない」だとか、「映画にするのを認めたわけじゃない。出来上がったものを見て拒否するかもしれないぞ」だとか憎まれ口を叩きながらも、映画の題材になることがというより、そうやってまとわりついてくる若者であるこの映画の監督トーマス・リーチの存在そのものをうとましくは感じていないようである。

「Don’t Walk」(C) Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

家の中にはネガやらポジやらが積み上がって山をなし、その間をネコがするりと通り抜けたりする。その家を毎日ふらりと出て、近所を散歩する。手にはカメラがある。目にとまるものがあればシャッターを切る。だが、その作品はいわゆるスナップではない。その場にあるものを撮っているという意味ではスナップなのだが、何が写っているのかということよりも、画面の上にどういう色とかたちがあるのか、という方に重きが置かれている。そういう意味で、スナップからはるかにはみ出て抽象の域にある。だから、60年代後半から70年代前半のいわゆる「ニュー・カラー」作品とは本質的に異なる。しかもライターは、それにはるかに先行して独自の試みを続けていたということになるのだ。

「Canopy」(C) Saul Leiter Foundation/Courtesy Howard Greenberg Gallery.

とはいえ当人は、「いままで他のひとがやってきた仕事に比べれば自分の達成などささやかなものに過ぎない」と、あくまで謙虚な姿勢を崩さない。あるいは、謙虚というよりむしろ自分の仕事に対しては誰の評価もいらないという矜持のあらわれなのだろうか。「時にはすごくいい仕事もしている」と漏らしてもいるわけで。

Photo by Margit Erb

そんなふうに、見ているこちらは勝手にいろいろ考えるわけだが、老人はなにかを言っては取り消したり、言い直したり、言い換えたり、基本的には文句を言い続けているけどだいたいにおいて上機嫌で、なるほど彼は人生もまたこういう風に過ごしてきたに違いないと感じられ始める。ぶつぶつ漏らす文句も含めて好きに生きてきたということが伝わる。

それは文字面だけを見れば簡単だし安易な自己啓発本めくけれど、実際に好きに生きてその結果も引きうけるというのは、誰にでもできることではない。もちろん偏屈ジジイなのだろうとは思うが、人生の最晩年に、見知らぬ若者によって日常の時間がかき乱されるのを受け入れてみようかと考えるだけの柔軟さをもっている。それはまた、強い構成と色彩を持つ作品のイメージとは異なる触感でもある。

異なるといえば、きわめてラフなスタイルで撮影されたこのドキュメンタリーはゆるゆるで、カチリとした構成が真髄のライター作品とは真逆ともいえる映像によって作家の毎日を捉えている。それが狙いといことでもないのだろうが、見終わってからしばらくすると、それでよかったのだろうという気分になってくる。そのあたりに監督本人の人格も滲み出ているようで、面白い。

残念ながらライターは、2013年にこの世を去った。だが、ロウワー・イースト・サイドを歩いたらこんな老人がおおぜい散歩をしているような気がしてならなく、旅に出たいと素直に思った。

公開情報

12月5日(土)、シアター・イメージフォーラムほか全国順次公開!