映画の第一部は、若い女性の唖者リズ(ダコタ・ファニング)の姿とともに幕を開ける。舞台は西部開拓時代のアメリカで、寒々しい景色からすると中西部でもだいぶ北の方だろう。幼い娘を通訳に、助産婦として立ち働くその姿からは、村人の信頼を得ている様子がうかがわれる。年の離れた夫とその連れ子である長男の、合わせて四人で町外れに住んでいる。家の大きさと夫の身なりを見れば、決して貧しいわけではないようだ。

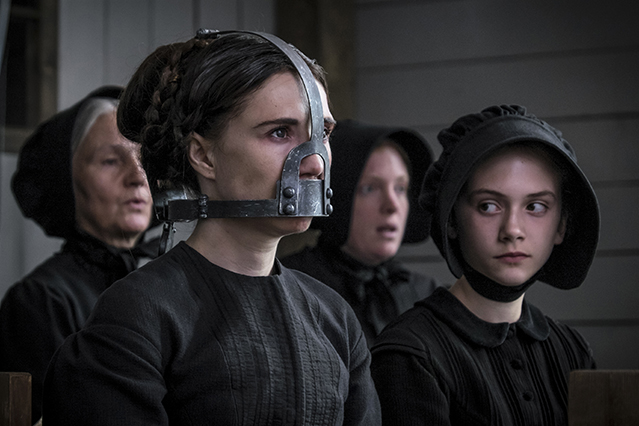

ある日、村の教会に新しい牧師(ガイ・ピアース)が着任する。顔面の醜い傷痕と、どこまでも昏い目つき。「罪と罰」を狂信的に訴える調子、その言葉に混ざる奇妙な訛り、どこからどう見ても普通ではない。だがそれにしても、リズの怯え方はただごとではない。教会の出口で牧師の祝福を受ける妊婦の姿を見ただけで、身を凍らせる。

そして彼女に同期した我々全員のイヤな予感が的中するようにして、予期せぬ分娩が突発的に始まる。胎児は逆子であり、母体か子ども、いずれかの生命を選択しなければならないことが判明する。判断が遅れれば両方の命が失われる。やむなくリズは母体を救う。つまりは胎児の命を奪うのである。

これが悲しむ父親の怒りを買い、リズら一家は襲撃を受けるまでにいたる。牧師もまたそれを止めるどころか、「神を僭称するに等しい罪深い判断」を下したことについて、リズを責め立てるのだ。たしかに、科学の歴史につきまとう典型的に困難な倫理問題ではある。

無辜の新生児を救うのが正しいのか、母体を救うのが正しいのか。その決断を押しつけられた者に罪はあるのか。そもそも科学技術を用いることで命を救うことは、いつでも正しいのか。

おそらくこのようにして展開される第一部の内容だけでも、一本の映画を成立させることができるだろう。だがこの作品は、その後で第二部の幕を開く。

そこでは、十代前半くらいの少女が登場する。砂漠を彷徨ううちに中国系移民の一家に拾われ、売春宿に売られる。金と暴力に支配されたその場所は、客の横暴に逆らえば売春婦たちの方が罰を受ける世界である。ここでも、罰を起動させる罪のありかが曖昧である。

そして、数年が過ぎたところに、あの牧師が姿をあらわす。宿を借りきり、女たちひとりひとりを検分したあげくに、成長した少女を選ぶ。続く第三部では、少女が砂漠で死にかけるにいたるまでの経緯が描かれる。そこで語られるのも、罪なき罰のようにしか見えないものの話だ。

ジャンルとしては、ウェスタンに入るのだろう。銃撃戦もあるし無償の暴力も突発する。だがそれらは決してカタルシスにつながらない。物語構造は、復讐というかたちで罰を加えようというマカロニ・ウェスタンにおける典型的なヒーロー像をぐるりとひっくり返したものに見える。しかしながら前述のとおり、そこから生まれるサスペンスを尖らせるわけでも、自己言及的なメタフィクションを生成するわけでもない。

それでも、牧師は何者なのか? リズはどんな罪を犯したのか? つまりどんな罪に対する罰なのか、という問いが映画を牽引する。だが、その謎が解明されたところで何かが解決することはない。

つまりこれは、罪と呼ばれる始点が虚ろなまま地獄が続くという物語なのだ。そして罰を与える者は、すでに地獄に堕ちた者である。要するに、すでに完全なる自由を手にしている。だから、その手によって下される罰に、罪のありかを問うても意味はない。母体を守るため、一方的に命を絶たれた胎児の中に、罪を求めるのと同じ事だ。精神分析も因果も関係ない。ただ劫罰だけがある。

円環を成すこの映画のラストでは(ということは冒頭ということでもある)、我々の視線そのものが映画の中に導入されるという、不思議なショットが出現する。そこでふと、ここまで彼らの物語を見つめてきたのは我々の視線だけであることに気付く。

地獄であるからには、神の視線が彼らに届くことはない。主人公たちはただひたすら我々のためだけに、地獄の業火(ブリムストーン)に焼き続けられているのだ。ならば我々自身の物語を見つめている者は誰なのだろうかという不安が、頭をよぎる。こうして我々もまた、いつのまにか物語世界の虜囚と化している。

罪と罰は、ふつうセットで考えられる。罪があるから罰があるという理屈だが、周知のとおり現実世界では必ずしもそうではない。だから宗教は、「原罪」や「前世」といった仕掛けを考え出す。「不幸」に見舞われる人間は、自分でも知らないうちに「罪」を犯していたのだと言い含められる。

そういう意味で、ここで展開される罪なき罰の物語は、我々の生きている現実世界の仕組みに限りなく近い。この映画のヒロインは、執拗にその不条理と闘い続ける。その姿が清々しい。だからこそ、映画を見終えた後の印象がきわめて爽やかという、驚くべき事態が発生するのである。女優ダコタ・ファニングがこれほど魅力的に見えたことはかつてなかった。

公開情報

2018年1月6日(土)より新宿武蔵野館ほか順次公開中

©2016 brimstone b.v./ n279 entertainment b.v./ x filme creative pool gmbh/ prime time/ the jokers films/ dragon films