まず藤山直美のスケジュールが空いたのだという。二週間強の期間で撮り切るためには、ひとつのシチュエーションで完結させる必要がある。そういう条件の中で、団地のモチーフが着想された。数日でプロットが、一週間で脚本が書き上げられた。あとは岸部一徳、石橋蓮司、大楠道代といったヴェテラン俳優たちの身体と、大阪弁の庶民劇……というぐあいにして要素が集まり、映画が組み上がっていった。

スクリーンには、懐かしさがそのままカタチになったような団地が映し出される。そこではじまるのは、ある決定的な喪失を抱えたひと組の夫婦のお話である。団地の醸し出す、この風景はすでに失われて久しいという強いノスタルジーの感覚と、主人公である山下夫妻の喪失感が重なり合い、どこに向かっているのかわからない物語の中に停滞したままあることの心地よさが、われわれを包み込む。

もちろん、進行方向がわからないのに面白いのは、ひとえに藤山直美と岸部一徳という手練れ俳優ふたりの身体と掛け合いが面白いからにほかならない。隣人たちもまた、そんなふたりにおかしな接触をし、いちいちおかしな反応を引き出す。こうして、取るに足らないように見える物語は良質な大阪弁ホームドラマの様相を呈して、われわれのくすくす笑いを刺激し続けるのである。ただ眺めているだけでどことなく楽しい。なんだか、これもまたある種の幸せのカタチなのではないかという気分にすらなってくる。

だがしかし、物語は早々からばかばかしくも不穏な色を帯びている。山下ヒナ子(藤山直美)のダンナ、清治(岸部一徳)が行方不明になったと隣人たちが騒ぎ立てるのだ。ヒナ子が殺し、部屋には清治の死体が隠されているに違いないとの噂が広がる。

ところが清治はといえば、ある出来事をきっかけとして子どものように世をすね、姿を見せなくなったにすぎない。もちろんそのすね方は、ふたりの抱える喪失感によって引き出されたものとも読み取れる。それを知ってかヒナ子は、長い年月を共に過ごした同士ならではの理解ある態度によって、ダンナの奇行を受け入れる。といっても、これまた大そうなことではない。彼女はただただ、何ごともなかったかのように日常を過ごすのである。

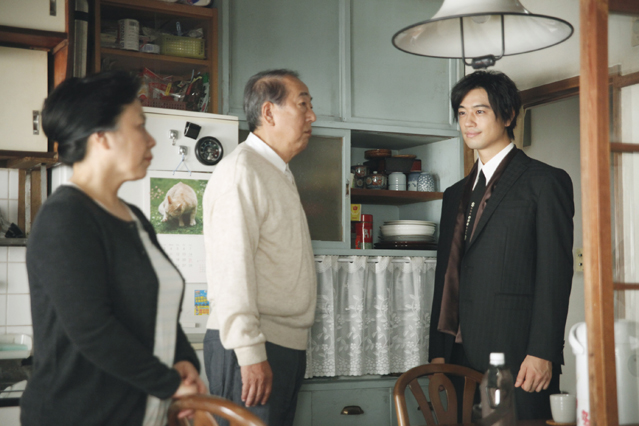

噂話を生き甲斐にしているようなせせこましい隣人たち、父親から虐待を受けているとおぼしき少年、漢方薬剤師である清治のもとを訪れる正体不明の青年(斎藤工)などなど、いかようにでも陰惨な物語の入り口となりうる登場人物たちが次から次へと登場する。だが、時制をも交錯させながら語られていくこの映画の物語は、決して極端に振り切れることがない。ほのぼのホームドラマの線路から脱線しそうでしなそうな、いや、そもそも最初からあたりまえの世界を超越しているせいで普通に見えているだけなのではないかというような。

だから、時制の交錯といっても、決して複雑なプロットが複雑に説き明かされるというわけではない。ただし、それが単なるスタイル上の選択ではなく、深く物語そのものの核に関わるものであることが、ラストにいたって明らかにされるだろう。映画全体がひょいとひっくり返され、物語は別の次元に飛び去る。それは、「ほほう、阪本順治の映画でこんなことがねえ」と感じるような種類のものだが、決して夫婦の物語という地平を覆すものではなかったりする。そんなこんなで、この物語世界がだらだらと続くTVドラマが見たいなあとすら感じさせられる、楽しさなのであった。

公開情報

©2016「団地」製作委員会

6月4日(土)、有楽町スバル座、新宿シネマカリテ他全国ロードショー

配給:キノフィルムズ