アレックス・ガーランドといえば『ザ・ビーチ』(00)原作や『28日後…』(02)脚本というイメージが強いが、『サンシャイン2057』(07)脚本の後も、『28週後…』の製作総指揮、『わたしを離さないで』(10)と『ジャッジ・ドレッド』(12)の脚本と製作総指揮といった具合に映画業界での経験を重ねてきた。『ビッグゲーム 大統領とハンター』(14)のような思いがけない企画に、プロデューサーとして名を連ねていたりもする。そしてようやく自ら監督に手をのばしたのが、この作品である。もちろん、脚本も書き下ろしている。

物語はこんな風に幕を開ける。IT企業に勤める若いプログラマーのケイレブ(ドーナル・グリーソン)は、社内懸賞のようなものに当選する。獲得したのは、社長ネイサン(オスカー・アイザック)の自宅を訪ねる権利。マッド・サイエンティスト的なカリスマを持つネイサンは、森林に覆われた山々のさらに奥地に引きこもり、ひとり研究を続けている。そこには、自動車はおろかヘリコプターですら辿り着くことができない。

そう、ガーランド好みのお馴染み『地獄の黙示録』(79)、もしくはその原作であるコンラッドの『闇の奥』的な構造である。文明からはるかな隔たりのある土地に棲まうひとりの天才。そこを訪れる凡人。天才の放つ狂気と一体化した強烈な磁力に翻弄され、凡人は自らの内側にある倫理体系を根本から揺さぶられる、というやつだ。

実際ネイサンは、触れれば切れそうな才気走った変人として登場する。浴びるほど酒を飲み、異常なまでに身体を鍛え、気さくな顔をしているが腹の底は見えない。他人のトロさにイラつくことすら飽きて、人間社会の儀礼にも人間の抱く感情にも、知的好奇心の欠片以外のものをかき立てられることはないらしい。典型的なアスペルガー的知性と呼んでもいいだろう。彼にとってすべては、ただひたすら知的生産の成果にのみ奉仕している。そういう、どうにも信用できない感覚をわれわれに与える。

だが、沢を渡り森へ分け入り、木々の間から滲み出るように姿を現す建造物に辿りつき、先端テクノロジーを完全装備した屋内に一歩足を踏み入れた瞬間すでにして、ネイサンの頭脳の内側に飛びこんでしまっていることに、ケイレブ自身は気づいていない。守秘義務契約を結んだあとで、そこで進められているのは既存のレベルをはるかに超えた、完全なる人工知能の開発であることが明かされる。そのとき、憧れのネイサンその人と相まみえた昂奮の中にいるケイレブにとって、有頂天となる以外の選択肢はないのである。

開発中の人工知能はすでに人型ロボットに搭載されていて、エヴァと名付けられている。ケイレブに託されたのは、そのエヴァと対話を重ねることで、人工知能が機械を越えた知性の段階に到達しているかどうかを判定するという実験であった。その要請に対して、機械の知能を判定する「チューリング・テスト」は、人工知能の持つ声や外見といったものに惑わされないため、キーボードとディスプレイだけでおこなわれるべきものではなかったかとケイレブは指摘するが、エヴァはすでにその段階を越えているため、問題はないのだとネイサンに説き伏せられる。

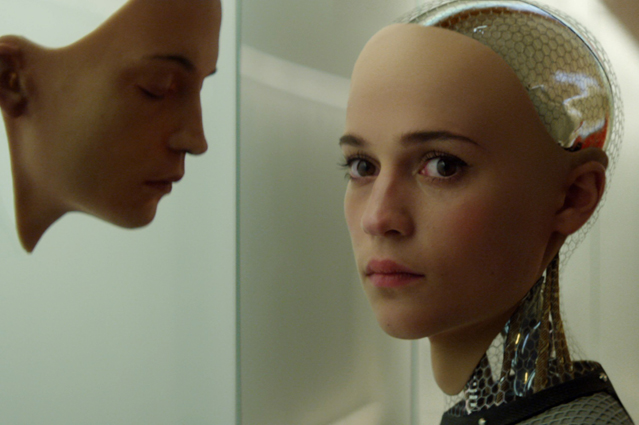

正直なところ、ガーランドの名に気づかないままポスターなどを目にした段階では、このエヴァのデザインにはまったく魅力を感じなかった。むしろ「またしても、意識を獲得した機械の悲哀ものか反逆ものか」と片付けそうになったのだが、実はこれが意外にも、物語の核と造形とが必然性によって一体化しているのだった。

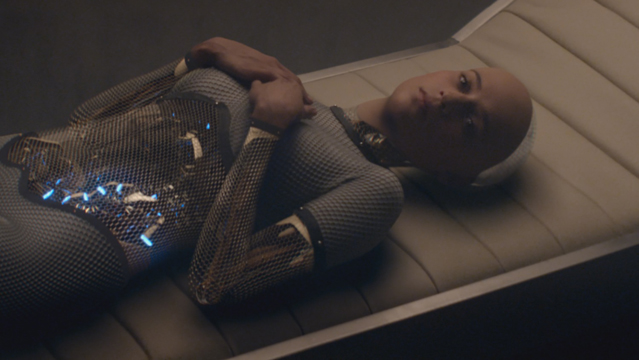

機構が剥き出しになったエヴァの身体は、ある瞬間衣服に覆われる。それによって突如、人間らしさというより女性っぽさが獲得される。それでもたとえば首すじあたりにちらちらと機械部分が残り、その視覚的な脆さが、かえってロボットを人間的な生々しさを持った存在であるかのように見せるのだ。ケイレブが眩惑させられるのもムリはないという気分に、やすやすとさせられる。同時に、これには絶対に裏があるという感覚も強化される。

案の定それと前後して、「ネイサンを信じてはいけない」とエヴァはケイレブに訴えかける。われわれとしては予想通りの展開ではある。とはいえ、これまでも既存のジャンル性を巧みに転倒したり拡張したりすることで、われわれの同時代的な感覚と見事にシンクロした物語を紡ぎ出してきたガーランドのことだから、この作品が単純な「ロボット人間もの」ではないであろうことも予想できている。つまり、狂気の科学者の手から、あわれな人工知性を救い出してめでたしめでたしというだけのお話ではないはずなのだ。

であれば、実験の真の目的は何なのか? そもそも心理的な操作を受けているのはケイレブなのではないか? 実際、ケイレブはその疑問をネイサンにぶつけたりもする。一方で、これはネイサンと人工知能との間の、ケイレブという人間の上で闘われている戦争なのではないかということも考えられる。果ては、これまたお決まりとはいえ、「いや待てよ、人工知能なのは実はケイレブなのではないか?」とすら惑わされることになる。といった具合に、三者の心理戦の上にさまざまな読みの可能性が重ねられていく。

終結部もまたガーランドらしい、予想をほんの半歩の差で超えて見せた、もしくははぐらかしではない方向にずらして見せた、というような、画期的というよりもそれこそ「巧み!」と膝を打ちたくなるようなものだった。しかも斬新さや意外さを求めた結果というより、物語の自律的な推進力でそこまで辿りついたという触感があり、非常に好感が持てた。

初監督作として考えてみても、見事な作戦勝ちという印象が残る。予算は限られているが、それを感じさせないヴィジュアルの力を持たせたい。そこで、森の中に埋めこまれたガラスと鉄の箱様の住宅という舞台を用意し、特殊効果予算は、フリッツ・ラング『メトロポリス』(27)の造形にまで遡ることのできる歴史を踏まえながらもそこから微妙に遊離して見せるエヴァの造形に、一点集中投下する(結果、アカデミー視覚効果賞を獲得)。

それから初演出である以上、できることならば大人数が入り乱れる複雑な状況は避けたい。それには登場人物を最小限に絞り、完全な計算とコントロールの下で俳優たちの身体を捉えられる、ミニマルな舞台設定を作ればよい。そのうえで、ガーランド印の引用やら目配せをちりばめ知的な刺激も絶やさない。ただし、そんな計算は感じさせないだけの牽引力を持ったお話にしたい。

というような目論見が、すべて吉と出たように見えるのだ。なるほど、製作サイドに関わってきた経験が活かされているのだろうなと、ここで腑に落ちる。ならば、次回作ではどんな拡張を見せるのだろうか。

公開情報

©Universal Pictures

6/11(土)より、シネクイント他にて全国ロードショー!