一度も見たことがないはずなのに、今まさにスクリーンに広がっている景色が圧倒的な喪失感で震えるように見えたり、もうまもなく失われてしまうという強烈な切迫感で胸をしめつけたりすることがある。特に最良のアニメーション作品に接するとき、そう感じることが多い。

たとえば『平成狸合戦ぽんぽこ』(94)に登場する昭和40年代の多摩丘陵は、その時代その場所に生まれ育ったわけではない人間にとっても、痛切な喪失感を覚えさせる風景だった。もちろんそこでは、『となりのトトロ』(84)同様美しく抽象化された“日本の風景”が巧みに造形されているわけで、それはつまり映画がうまく機能したことの証左でもあった。『魔女の宅急便』(89)における「二度の大戦を経験しなかったヨーロッパ」の風景や、『紅の豚』(92)にあらわれるほぼ“あの世”のものとしか思えない奇跡のような時空にしても同じことである。

だがこの『世界の片隅に』が見せるのは、主に第二次大戦中から直後にかけての広島と呉の景色である。見たことがあるわけもないし、そもそもその時代が理想化されるはずもない。にもかかわらず、一番最初のロングショットがスクリーンに映った瞬間から、涙腺が開きっぱなしになるのだ。これはどういうことだろう。

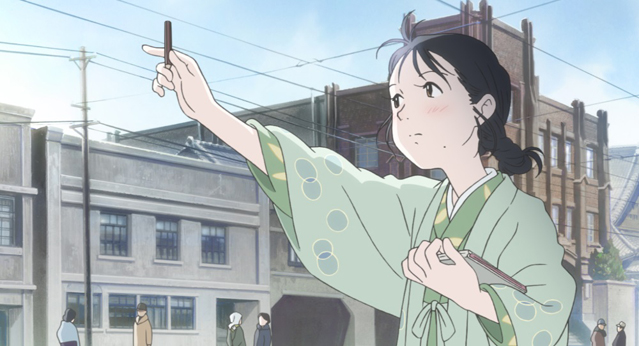

とにかく、物語が正式に起動する前からそういうていたらくなので、今なら「天然」と呼ばれるはずのヒロイン北條すず(声:のん)の毎日が、何の変哲もないガラスかもしれないけれどかぎりなく美しく輝く欠片を、きれいではあるが高価ではない包装紙で丁寧につつむようにして、ひとつひとつ目の前に提示され始めると、それを見ているこちらの顔は隠しようもなく恥ずかしい状態となっていく。

しかし、破壊される前の爆心地、中島本町の景色が登場するからといって、原子爆弾の投下が悲劇としてクライマックスに設定されるわけではない。実はかつて読んだ原作の内容をすっかり忘れていて、勝手にそういうお話だろうと身構えてスクリーンに向かったのだが、大きな誤りだった。タイトルが示すとおり、これは世界の片隅に生きた人々の生を、点描のように捉える映画なのであって、大仰なメッセージをがなり立てる作品からはほど遠いのである。

だからヒロインも死なない。理不尽で凄惨な悲劇は起こるが、それが特権化されることはない。ただ、日々積み重なる小さな物語にすらなりきらないような時間が立ち現れては消えてゆき、二度と同じ時間が巡ってくることはないといういとおしさが、きびしく胸をしめあげる。その時間はそのままずっと途切れることなく今こうしているわたしたちの時間につながっていて、立ち現れるはしから過ぎていくのだから。

公開情報

(C)こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

全国公開中!