『テイク・ディス・ワルツ』(11)でわれわれを仰天させた監督サラ・ポーリーの新作は、自らの家族についての“ドキュメンタリー”だった。

“ドキュメンタリー”という単語が括弧付なのには、理由がある。それは映画の形式の問題であって、その中で語られていることが真実ではない、という意味ではない。これは、“家族の真実”というものそのものを巡る、まぎれもないドキュメンタリーである。ただし気をつけなければならないのは、それが“家族の秘密”の暴露ではなく、“家族の真実”そのものであるということだろう。前者であれば、ゲスな好奇心を満たすことがあっても、われわれの胸を撃つことはなかった。

それはこんな風にしてはじまったのだという。「おまえだけがお父さんに似てないね」。それは、四人いる兄姉たちがサラに向けて口にする、お決まりの冗談だった。

母は、彼女が幼い頃に他界している。女優であった母が、サラの生まれる前、単身モントリオールで舞台に立っていた時期があることを、あるときに知る。そして、その時期に恋人がいたのではないかということも。もしかしたら、その恋人こそがサラの父親なのかもしれない。であるとすれば、それはいったい誰なんだろう? こうしてサラの探索行は進んでいった。

探索が完了し、そこで見いだされた事実を、育ての父を含む家族全員が共有した後、この映画の撮影がはじまる。関係者たちひとりひとりが召喚され、それぞれの口から、それぞれの記憶している、あるいは解釈している“事実”が語られてゆくのである。『物語る私たち』というタイトルはそこから来ている。

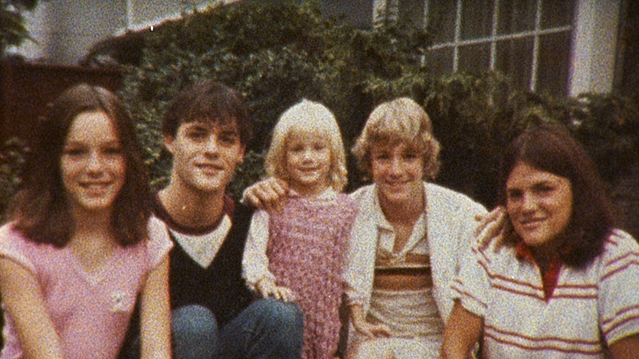

とはいうものの、彼らによって語られる個々の“事実”の間にある偏差を炙り出すことが主眼にあるわけではない。実際、誰かが語る過去の出来事と重なり合うかたちで、父親がカメラを購入しよく撮影していたという瑞々しい8ミリ映像が差し挟まれるという構成を持つこの映画を見ていて、複数の人間によって語られる“事実”間の偏差が気になることはほとんどない。

むしろ、こんなにも8ミリが回されていたのかと驚かされる気持ちの方が強い。かつて父もまた俳優であったという、その家庭環境が故かという解釈も素直に生まれる。しかも、過去の映像のみならず、現在あるいは近過去の再現のように見られる8ミリ素材も挿入される。美意識と機能とが乖離しない見事な一貫性を持ったドキュメンタリーなのか、とわれわれはそれを楽しむ姿勢に入るだろう。

ところが、事態はそれほど単純ではなかったということが、終盤に至ってあるショットによって示される。それが具体的にどういうことなのかについては、未見の方々のためいちおう詳述を避けておくが、要するにこの作品は、“物語る私たち”という複数の主観を、サラ・ポーリーひとりが束ね上げ、語るという映画だったのだ。だから、複数主体による“事実”間の偏差の上にことさらに焦点が合わせられることはなかった。主体間にある所与のものではなく、時間の流れによって否応なく生じる偏差こそが、この映画が捉えようとしたものなのだ。

時間の流れによって本質的な変化を遂げてゆくもの。それこそが“家族の真実”というものであるし、つまるところわれわれの生きるこの現実世界とはそのようなものでしかない。そして、そういう認識の厳しさからこそ導き出され得た軽さによってこの映画はまとめ上げられ、またしても小さな奇跡としてわれわれに提示されたのだ。

公開情報

(C) 2012 National Film Board of Canada

8月30日(土)よりユーロスペースほか全国順次公開

公式HP: www.monogataru-movie.com