北緯48度の読書日記/Lecture à latitude 48ºN 2

ムスタファ・カリフェ(1948〜/シリア)

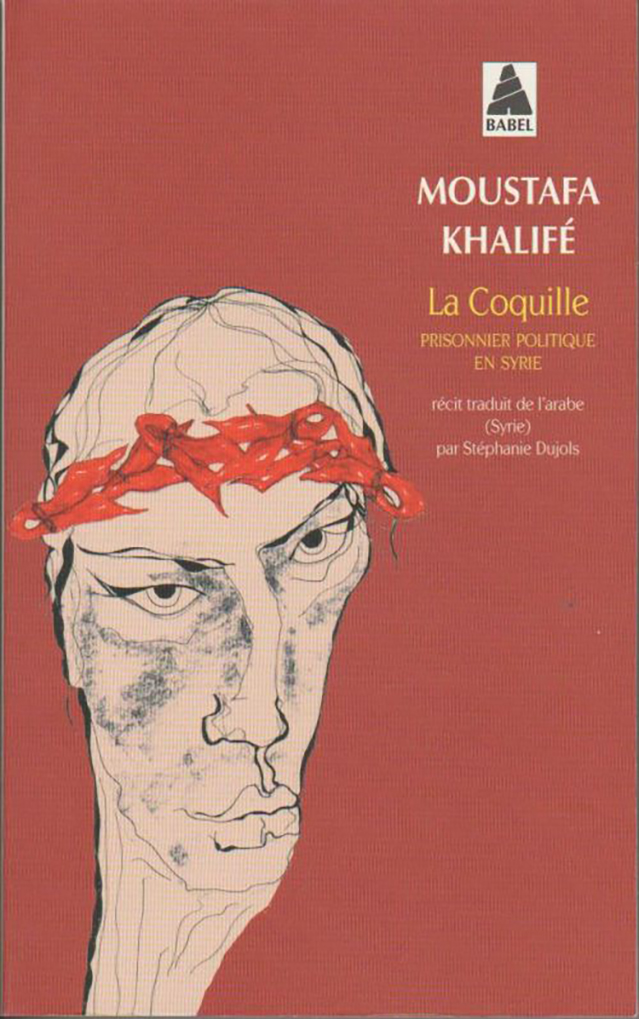

『貝――シリアの政治囚』

シリアの戦争が8年目にはいった。

2011年3月、東日本で大地震がおき、津波がきて、福島原発が制御不能におちいっていた3月15日、シリアで市民のデモが武力弾圧され、戦争が始まった。現在も、子どもを含む多くの民間人が犠牲になっている。

フランスではシリア関係の本は、翻訳も含め、数多く出版されている。たとえばフランス語作家による本のうち、今年邦訳が刊行された『シリアの秘密図書館』(デルフィーヌ・ミヌーイ著、藤田真利子訳、東京創元社、2018年)でも、ラザン・ザイトゥーネ(シリアの女性弁護士で人権活動家)についてのドキュメンタリー(『De l’ardeur』)でも言及されていたのが、本書『貝』である。

[フランス語版]

Moustafa Khalifé, La Coquille — Prisonnier politique en Syrie, Actes Sud, 2007.

Récit traduit de l’arabe (Syrie) par Stéphanie Dujols.

Titre original: Al-Qawqa’a

とはいえ、現在進行中の戦争がテーマではない。2007年にフランスで出版された本書の舞台は、1980〜90年代、ハーフェズ・アル=アサド政権下のシリア。2000年の父の没後、政権を継いだのが現大統領バシャールである。

1982年、語り手は映画学生として6年間のフランス留学を終え、シリアに帰国、着陸した空港で身柄を拘束される。なにかの間違いだろうと思うも壮絶な拷問にかけられ、「誤解」はとけないまま、砂漠の刑務所に収監される。

それはパルミラ刑務所。多いときで1万人が収監されていたシリアの巨大刑務所で、2015年古代遺跡とともにイスラム過激派組織によって破壊されている。

おりしも、シリアではムスリム同胞団はじめイスラム原理主義者の弾圧が苛烈をきわめ、その年(1982年)、シリアの町ハマでは1万から4万人が虐殺されているし、語り手が収監される前(1980年)のパルミラ刑務所では、イスラム教徒数千人が虐殺されている。語り手は12年間をこの刑務所で送り、1994年に出所する。

副題が「シリアの政治囚」のノンフィクションだが、語り手は政治犯ですらない。「所属組織」を白状しろと拷問された語り手は、自分はキリスト教徒だし、もっといえば「無神論者」だと言う。しかし、それは大きなあやまちだった。

おなじ監房のおおぜいの囚人が、みな敬虔なイスラム教徒か原理主義者のなか、無神論者を標榜した彼は、孤立するばかりか命を狙われさえする。さいわい、監房の長老役の制止で命の危険だけはまぬがれるが、だれとも視線も言葉も交わさない「貝」の境遇を強いられることになる。

たとえば、囚人のなかには発狂して白痴同然になる者がいて、そんな一人が語り手に話しかけても、ほかの囚人がたしなめ、やめさせる。白痴以下、人間以下の身分。「塀の中」なら、まがりなりにもコミュニティーのようなものがある。しかし彼の場合、他者との人間的交流を断たれ、息をひそめ、ひそかに周囲を窺い、頭のなかで――というのも、紙もペンもないからだが――日記を綴る。こうして本書の大部分が書かれたという。

このような生活が10年たったある日、有名な過激派の戦士がおなじ監房に収監される。「無神論者」は制裁せよと主張する彼と、語り手を黙認する監房のリーダ役が対立、房内が二分反目する不穏な状況を見た語り手は、長年にわたる沈黙の殻を破って、皆のまえで自分の来し方を語り、神の代理として自分を殺したいなら殺せばいい、と宣言する。

この出来事をきっかけに房内の殺伐とした雰囲気は鎮まり、フランス留学経験者の囚人たちが話しかけてくるようになる。10年間、孤独の殻にとじこもっていた者が他人とふれあうとき、どんな心境になるのか?

一方、過激派の戦士はまもなく処刑される。ちなみに、この刑務所の囚人は、法治国家であれば未決囚で、定期的にヘリコプターでやって来る役人らが、かたちばかりの「裁判」をし、処刑が行なわれる。

独裁国家の囚人の日常は、それだけで生き地獄だ。洗わないジャガイモのスープには土が沈殿し、獄吏の下劣でサディスティックな侮辱と虐待に日々さらされる。語り手は、むかし観た映画の場面でレイプされる女と自分がぴったり重なる体験をする。

ひとつの監房に多いときで囚人が300人ほどいるようだが、高学歴者や富裕層が少なくない。医師が20人くらいいる。伝染病なら治療薬が与えられても、盲腸炎などは捨ておかれる。あるとき、盲腸炎で悶絶する囚人の懇願で、外科医が執刀する。金属片をコンクリート壁で研いだメス、骨でつくった針、ジャムの残りから醸造されたアルコール、あらゆるものが房内からかき集められる。

ある時期、囚人が呼びだされ家族との面会が行なわれる。面会から戻った囚人によると、家族は面会の代償として刑務所所長の母親に金1kgを貢いだという。複数の監房間のモールス信号連絡によれば、あわせて600kgの金が上納されたらしい。

独裁国家の不条理はオーウェルの『一九八四年』をしのぎ、しかもノンフィクションであるだけ、ひたすらいたましい。語り手をはじめとする「政治囚」が受ける拷問や恥辱は単的に読んでいてつらく、憤りをおぼえるが、それだけではない、きわめて個人的な視点が興味深く、共感する。出所後の生活も、当然ながらハッピーエンドにはなりえない。

原文はアラビア語だが、政権にこれほど不都合な書物がシリアで出版されるはずもなく、かといってベイルートなどのアラビア語圏で刊行されたわけでもないようだ。フランス語翻訳版で初めて出版されたのだろうか? すくなくとも原書の版元はクレジットされていない。ちなみに、著者は現在フランス在住だという。